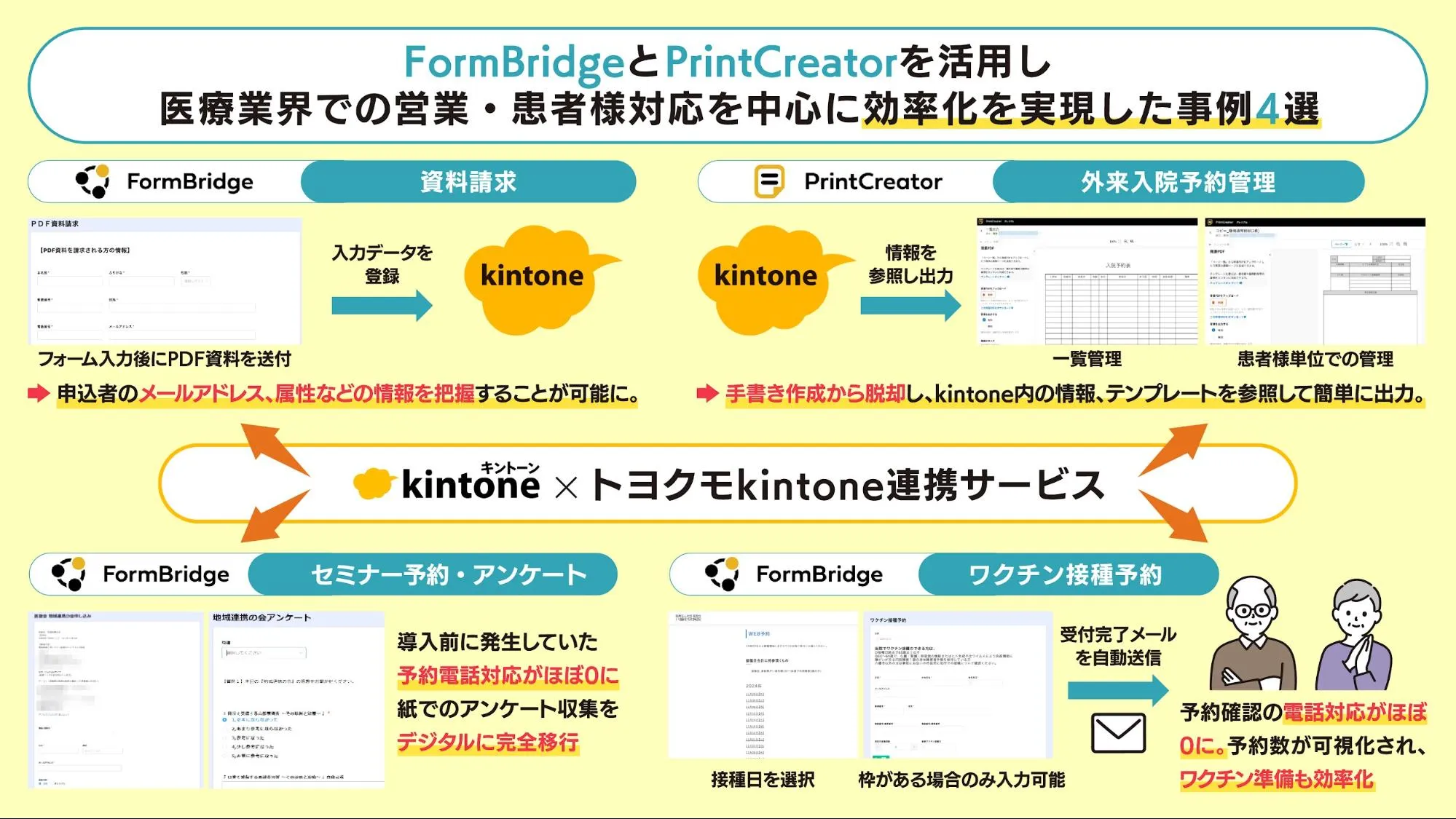

医療セミナー受付や、患者様対応の業務効率化で電話対応をほぼゼロに!FormBridgeとPrintCreatorで実現した医療・介護業界でのDX

医療法人社団 医聖会は、京都府八幡市で複数の医療・介護施設を運営している法人で、地域の方が抱える多様なニーズに合わせたサービスを包括的に提供しています。

同社は、2020年10月にkintoneを、2022年5月からはPrintCreator導入を皮切りにトヨクモ kintone連携サービスを順次導入。セミナー受付業務を中心に効率化を実現しました。

この記事では、同法人 医療法人社団 医聖会 本部総務部 情報システム担当リーダー兼 IT本部 本部長補佐の柏原 暢 氏に伺ったお話から、トヨクモ kintone連携サービスの活用事例や導入後の効果について紹介します。

電話と紙が中心の対応で入院調整が遅延していたkintone導入前

kintone導入前、同法人が運営する八幡中央病院では、1日の多くを占める入院調整業務を電話と紙で行っていたそうです。

入院患者を受け入れる際、最初に患者サポートセンターが他院や施設、自宅からの入院相談を受け、そこで患者に関する詳しい情報をヒアリング。そして、医師が診療情報提供書に基づき、最終的な受け入れ可否を判断しています。この一連のフローでやり取りを行う情報は全て紙にまとめられ、それを医師に手渡して確認作業を行っていたため、迅速な対応ができなかったそうです。

特に、医師の不在時に発生するタイムラグは深刻で、担当医師が不在時の平均的な回答時間は半日、状況によっては1日以上かかることも。患者さんにとって大きな負担となるだけでなく、患者さんの受け入れを営業機会と捉えると、他院への転院につながる機会損失にもなっていました。

この状況を改善したいと検討しているところで、デジタルツールに精通したメンバーからの紹介をきっかけにkintoneの導入が決定。近隣病院での導入事例も参考に、院内での活用を進めることになりました。

病院は年中無休で稼働しており、患者サポートセンターも日曜日を除き営業しています。しかし、医師はシフト制になって休暇や学会などで不在の日も少なくありません。そのため、紙にまとめた情報を確認してもらうためには、担当医師の次の出勤を待つしか方法がありませんでした。ですが、kintoneを導入したことで、先生がどこにいたとしても手元のデバイスで患者さんの情報を確認できるようになり、受け入れの判断にかかる時間を格段に短縮できました。(柏原氏)

導入当初、アプリ作成はkinbozu株式会社CEOの瀧村 氏に依頼していたそうですが、現在では柏原氏を含む2名のスタッフで、内製できるまでに至りました。法人内にデジタルツール活用を推進する部署があり、そのメンバーがkintoneに精通していたことで活用が広がりました。

また、プラグインやkintone連携サービスなどのアドオンを活用することを前提としたことで、アプリ作成のハードルが下がり、未経験でも内製化することができたそうです。

直感的な操作性を持つトヨクモkintone連携サービスでセミナー業務を中心に効率化を目指す

<導入前>

kintoneの導入によって内部での情報のやり取りは効率化されましたが、外部とのやり取りは効率化できていない状態が継続していました。その一つが、地域の医療・介護関連施設に対して定期的に開催していたセミナーの予約です。

当時、セミナー予約は電話と紙で対応しており、1件あたり5分程度を要していたため、50件ほどの予約対応が発生した場合は4時間以上を電話対応だけで消費してしまうことも。さらに、手書きのアンケート集計にも時間を要していました。

<導入後>

そこで、外部からの申し込み対応で活用できるプラグインの検討がスタート。最終的には、大規模なデータ(多くの入力)を扱える点と、主に集計面でkintoneとのシームレスな連携ができる点に魅力を感じてFormBridgeが導入されました。直感的な操作性や、自動返信メール機能も問い合わせ対応工数の削減に貢献しているとのことです。

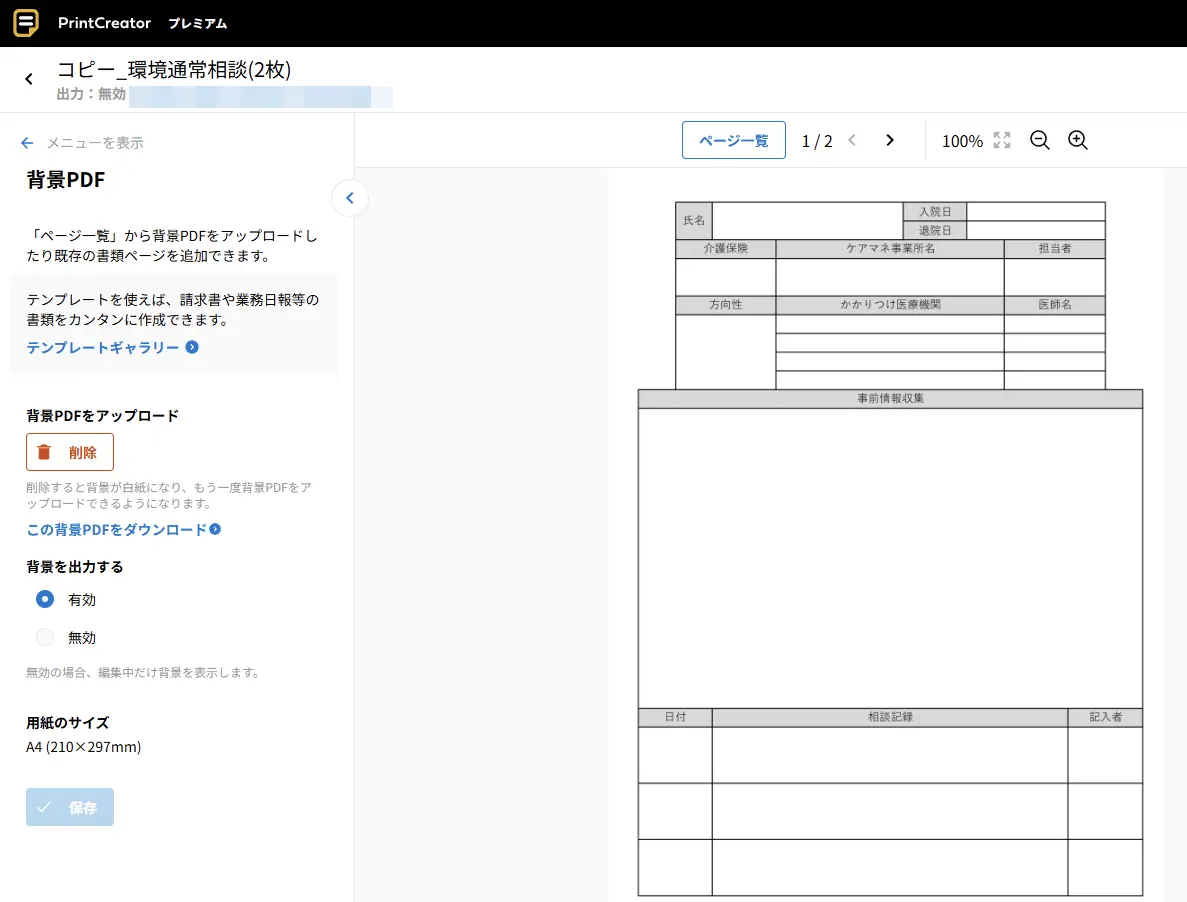

また、同法人では、電子カルテを導入しておらず、どうしても紙での出力が必須であったため、FormBridgeとPrintCreatorを導入したことで、操作の簡便さや、複雑なレイアウトの作成・印刷に優位性を感じており、今でも積極的に活用しているそうです。

フォームが作成できるツールというと、代表的なものが複数あります。院内での小規模なアンケートなどであれば、一般的なツールでも問題なかったのですが、データの集計や管理まで考えると、機能的に不十分という声がありました。

その点、FormBridgeであれば、kintone内でデータを集計できるようになるため、業務効率が大きく改善しました。また、印刷ツールについても、別のものを利用していたのですが、PrintCreatorであれば複雑な書式でも、項目の配置などのカスタマイズが自由にできるということも導入を決定した理由の1つです。PrintCreatorだと、複数のアプリの情報を引用して一つの帳票に出力するというような形で複雑な情報も管理できるので非常に便利ですね。(柏原氏)

セミナー関連業務で発生していた電話対応や紙がほぼゼロに!FormBridge、PrintCreatorの活用事例4選

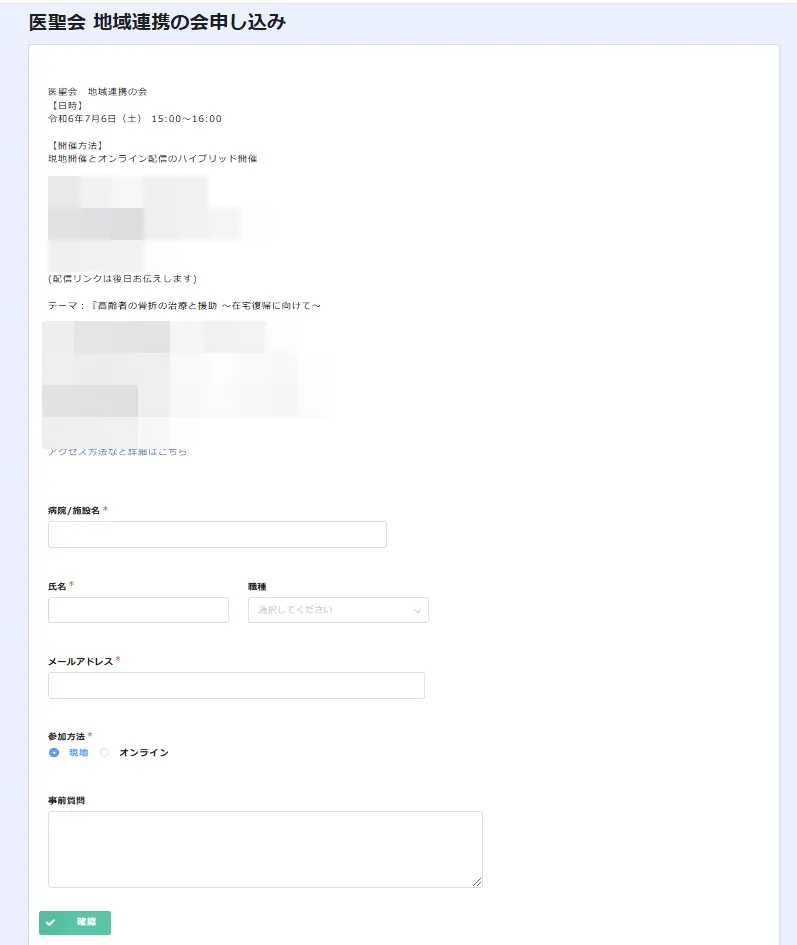

事例1:セミナー予約・アンケートシステム【FormBridge】

大きな課題となっていたセミナー予約については、FormBridgeで作成したフォームでの対応に移行しています。

▲FormBridgeで作成したセミナーの申し込みフォーム

FormBridgeの導入以前に採用していた電話対応では、予約件数の増加に比例して作業工数が増加するような状況でした。これを全てフォームに集約したことで、予約受付の業務に人手が不要となり、リアルタイムでの対応も必要なくなったそうです。

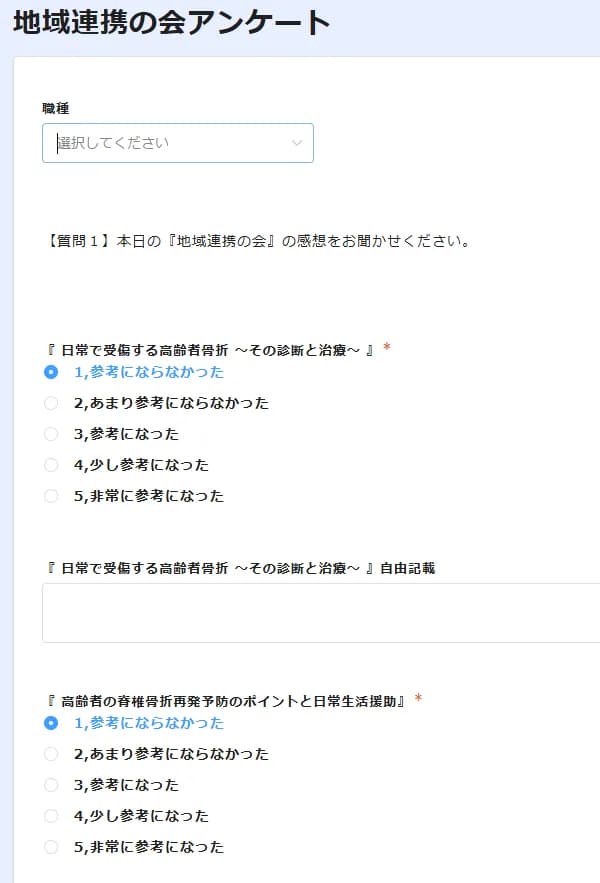

また、紙でとっていたアンケートもフォームで回答できるようになり、ペーパーレス化の促進にもつながりました。

▲FormBridgeで作成したセミナー参加後のアンケートフォーム

事例2:ワクチン接種予約システム【FormBridge】

新型コロナをはじめとする各種ワクチンの接種予約にもFormBridgeを活用しています。ワクチン接種の予約対応では、患者様を待たせることなくワクチンを接種できるよう予約数に応じてワクチンを外来診察室に準備する必要があります。しかし、電話対応の場合では、前日の夕方などのタイミングで予約の連絡が来ることも。その場合は、追加でワクチンを用意する煩雑な作業になったり、予約枠が空いていたとしても、ワクチンの用意ができていないことを理由に断らなければならず、不満の声の原因となっていたそうです。

そこで、ホームページには、予約可能な日程のフォームリンクのみ掲載。また、予約フォームには、フォームごとに回答の期日を設定しており、予約可能数が埋まる、もしくは期日が過ぎた場合には、該当フォームからの予約ができなくなるような仕組みになっています。

▲ワクチン接種の予約ページ(枠がある日程のみ表示)。各日程をクリックすると、FormBridgeの申込フォームが立ち上がる

▲FormBridgeで作成したワクチン接種の予約フォーム

さらに、フォーム入力後の自動返信メール機能も活用し、高齢の方でも確実に予約ができたことを確認できるようにしているそうです。

導入当初は、予約受付が完了した旨を伝える自動返信メールを利用していませんでした。ワクチン接種の予約をするのは高齢の方が多く、システムを使いこなせないのではないかという懸念があったためです。

しかし、結果として、予約ができているかどうかの確認電話が、導入以前と変わらず届いてしまいました。

そこで、希望者はメールアドレスを登録することで、予約内容の確認メールが届くように設定しました。

すると、利用者の9割以上がメールアドレスを登録。確認の電話の問い合わせもほとんどなくなりました。また、予約方法を電話からフォームに変更したことで、いうまでもなく電話受付業務が大きく減りました。(柏原氏)

事例3:資料請求【FormBridge】

高齢者向け住宅の資料について、以前は郵送で対応していましたが、郵便料金の値上げや作業工数がかかっていたことを理由に、FormBridgeで資料請求用のフォームを作成。フォームに必要な情報を入力すると、PDF資料がメールで送付される仕組みにしたそうです。

▲FormBridgeで作成した資料の請求フォーム

フォームでは、資料請求する方、高齢者向け住宅に入居希望の方それぞれの入力欄を設け、その情報をkintoneにて集計。フォームの入力者にアプローチする機会を作る営業ツールとして構築しました。

事例4:外来入院予約アプリ【PrintCreator】

外来入院予約アプリでは、一覧出力のシートで複数名の情報を管理しています。入院される方の疾患名、診療料、担当医、部屋の希望といった情報をテーブル形式で表示することによって、看護師が患者の情報を素早く確認できるようになったとのことです。

▲PrintCreatorで作成した外来入院予約の一覧表

▲PrintCreatorで作成した外来入院予約の個別管理表

同院では、患者の情報を共有するための各種書類は、手書きなどアナログな方法での作成が中心だったため、その都度作成する手間がかかっていました。しかし、PrintCreatorの導入後はkintone内の情報を参照して簡単に出力・印刷することが可能になったそうです。

kintone連携サービスで業務効率化とペーパーレス化を実現!今後の展望

同院ではkintone連携サービスを導入したことで、今まで発生していたような作業漏れや記載ミス、遅延が解消されました。柏原氏は、kintone連携サービスをさらに有効的に活用する方法を模索していると語ります。

「kintone連携サービス」という名称の通り、kintoneとの連携面が非常に優れたサービスだと思います。フォームを作成するにも、FormBridgeを立ち上げるだけでkintoneから必要な情報を取り込み、すぐに形にすることができます。おかげで、業務プロセスが大幅に改善しました。

今後の運用方針として現在考えているのは、CS対策(顧客満足度)です。具体的には、院内の患者アンケートにFormBridgeを活用することを考えており、当院に関する意見を患者さん単位でkintoneに集計し、改善案を検討するなど、より良い病院作りに活かしていきたいです。(柏原氏)

最後に柏原氏は、「例えば、FormBridgeを通じてGoogleマップへの口コミを投稿できるようになったら、MEO対策(マップ検索エンジン最適化)にもつながって便利ですね」と述べ、トヨクモkintone連携サービスへの期待を寄せました。

記事公開日:2025年1月6日

※事例記事の内容や所属は取材当時のものとなります