kintone×トヨクモでペーパーレス化とリアルタイムの情報共有を実現。老舗宝飾企業の業務効率化DX推進事例

企業紹介

ダイヤモンドの輸入卸から宝飾品の製造、小売までを手掛ける老舗の宝飾品専門企業で、多岐にわたる事業を展開している

課題

Excelや書類を中心とした業務運用により、フォーマットが統一されておらず、業務の入力ミスが発生していた

社内での情報共有フローが整備できておらず、情報共有方法が属人化していた

解決策

kintoneとToyokumo kintone Appを導入し、アナログな業務フローを刷新

申請フォームのWeb化やkintone情報を共有する仕組みを構築し、全社的なデータ活用基盤を整備した

効果

手書きやFAXで行っていた送付状作成の作業時間を3分の1に短縮

リアルタイムでの売上情報の共有が可能となり、営業担当者の報告作業がゼロになった

ダイヤモンドの輸入卸から宝飾品の製造卸・卸売・小売まで、多岐にわたる事業を展開する株式会社柏圭。長年利用する基幹システムだけではカバーしきれない現場業務の多くは、Excelや書類などで運用していました。しかし、業務の属人化や入力ミスが多発しており、企業成長の足かせになりつつあったといいます。

そうした課題を解決するため、kintoneを導入。情報の属人化解消に成功するも、今度はkintoneアカウントを持たない従業員への情報共有という、新たな課題に直面することになります。全社展開を進める上で、ITに不慣れな社員も巻き込んでいく方法を検討していました。

この課題を解決する方法を探しているなか、kintoneと「Toyokumo kintone App」を知り、同社が抱える課題を解決する手段として導入。結果、手書きとFAXを使っていたアナログ業務を刷新し、ペーパーレス化とリアルタイム経営を実現しました。今回は同社のDX推進部 並木克也氏に詳しくお話を伺いました。

属人化が進んでいたExcelや書類での管理。効率的で正確な業務フローの構築を目指し、kintoneを導入

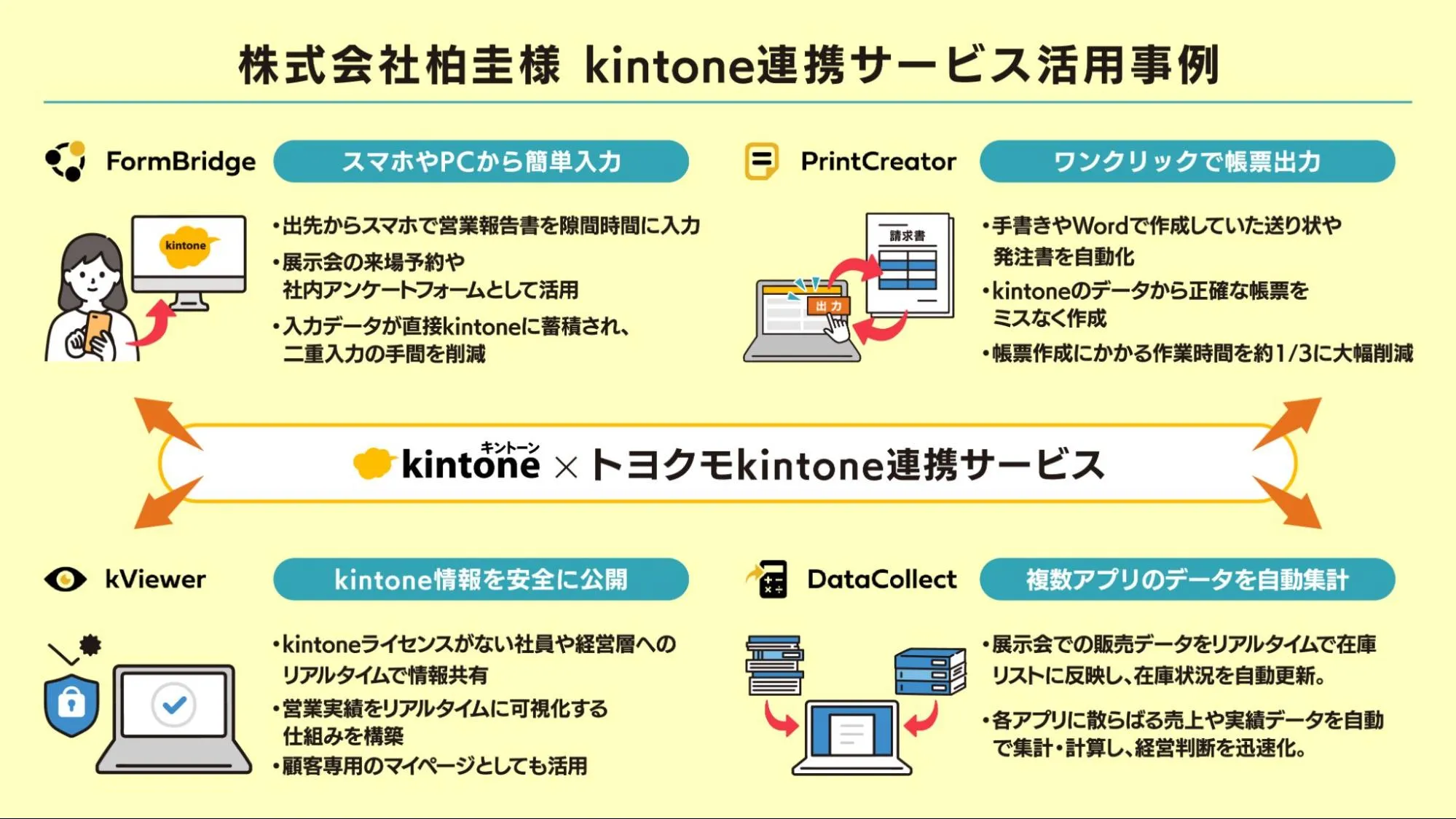

同社ではkintoneの導入以前、情報共有や管理にExcelなどのファイルが登録可能な比較的自由度の高い基幹システムを利用していました。Excelは自由度が高い反面、使い方が統一されにくく、データの不整合や管理ミスが発生しやすいという問題がありました。

▲kintone導入前に運用していたExcel

書類作成やデータの受け渡しの多くがExcelで行われていましたが、フォーマットが統一されておらず、データの利活用が困難な状況でした。同社では、ITの専門知識を持つ社員が少なかったこともあり、セルの結合方法が人によって異なったり、Wordのような使い方をされたりしていました。

「弊社は情報システム専門の会社ではないので、ExcelをWordのように使ったり、セルの結合が人それぞれ違ったりしていました。そういった状況でデータの受け渡しをしていくと、後任への引き継ぎで見やすいものができるかというと難しく、業務によっては、属人化が進んでいた部分もありました」(並木氏)

入力ミスやファイルの保存場所の混乱といったヒューマンエラーも起きやすく、業務の属人化が深刻な問題となりつつありました。これらの課題を解決するため、当時のSI企業に相談してkintoneの導入検討を開始したといいます。

スモールスタートで導入したkintone。全社展開で浮上した新たな課題をトヨクモ製品が解決

SI企業からの紹介でkintoneの導入を決定。アカウント単位の料金体系で、低コストで始められる点が決め手となったとのことです。データの受け渡しやデータ作成を行う人員は限られており、全社員分のアカウントが不要だった点が、同社の課題解決において最善の選択肢となりました。

導入後は、バラバラに管理されていた顧客対応の履歴などを一元化。属人化の解消と情報共有の質向上に成功しました。

「従来の情報管理の質が非常に向上しました。それぞれ営業アシスタントレベルで持っていた担当顧客管理リストをkintoneで一元化することで、担当者が休んでいたとしても別の人が確認できる。属人化からまず解放されました。全てのデータ型が一緒なので、データの一元管理が可能になり、企業としてデータの積み上げができるようになりました」(並木氏)

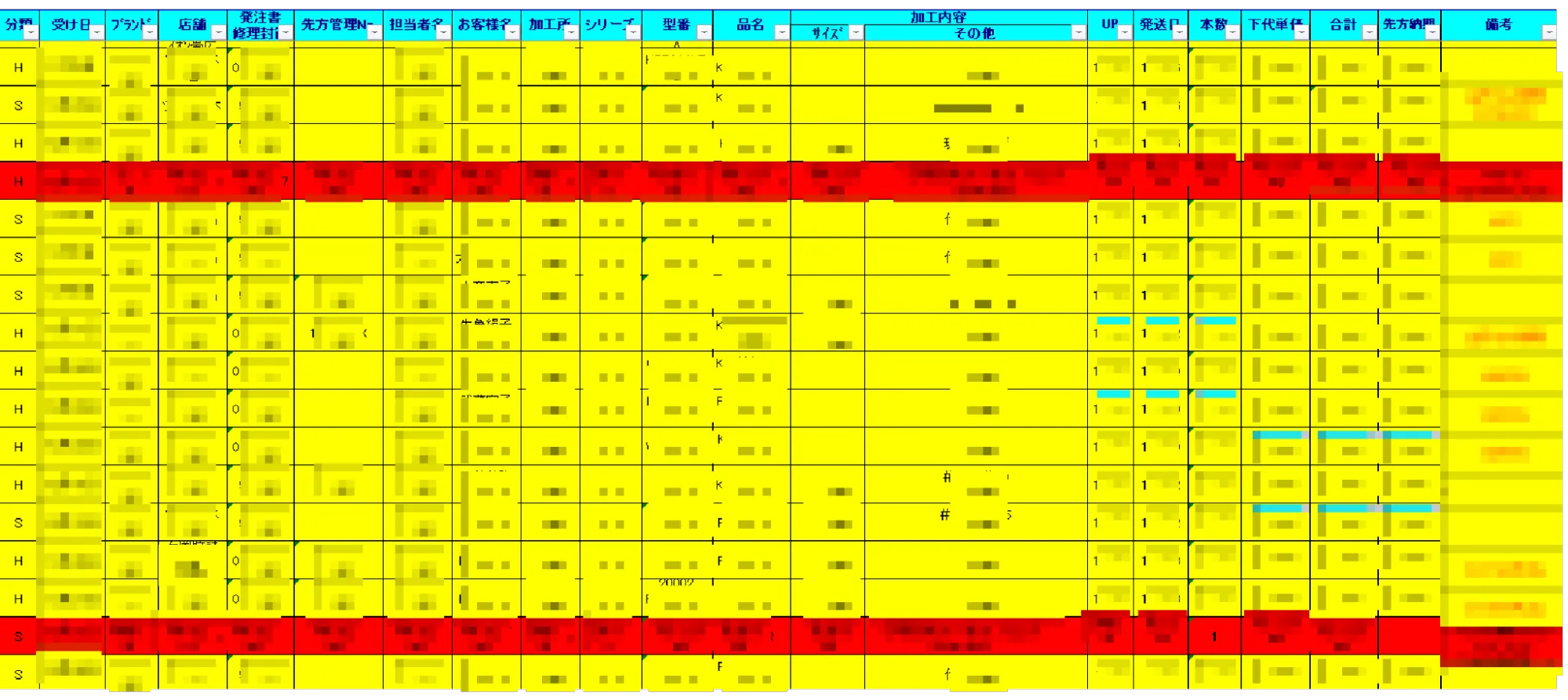

導入後、kintoneの利便性が社内で認知されるにつれ、アカウント発行を希望する社員が増加しました。しかし、情報漏洩やセキュリティの観点から全社員にアカウントを付与するのは困難でした。その結果、個人で作成したGoogleフォームを使った情報共有など、新たな属人化とセキュリティリスクという課題が生まれてしまうことになったとのこと。

「kintoneの範囲が社内で広がっていくにあたって、スモールスタートだったメリットがだんだん小さくなっていったんですよね。kintoneアカウントがない社員からは『情報を見たいだけ』という要望も多く、そういった社員に対して何かリーチできるような方法がないかなというのが課題でした」(並木氏)

▲個人アカウントで運用していたGoogleフォーム

そういった課題をSI企業の営業担当者に相談したところ、Toyokumo kintoneAppを紹介されたとのこと。その後、30日間の無料お試しをしたところ、同社のニーズにマッチしていることが判明。他社製品と比較検討した結果、操作感の統一性と設定の簡単さが決め手となり、2023年に導入を決定しました。

「比較検討していた他社製品は、プログラミングに近い形で自由度は高かったのですが、管理者ユーザーが限られることと習得に時間がかかること、アプリ数で金額が増える仕様でした。トヨクモさんの製品は低学習コストで操作感が非常に使いやすかったため、トヨクモさんを選びました」(並木氏)

導入は段階的に進められました。当初はFormBridgeとkViewerの2つの製品から、利用を開始。外部の人がフォームで情報を入力し、それをkintoneアカウントを持たない人でも閲覧できるという基本的な仕組みを構築しました。その後、業務を進めていく中で新たなニーズが生まれ、DataCollectとPrintCreatorも追加導入を決定したそうです。

手書き・FAX文化からの脱却。Toyokumo kintone Appで実現したペーパーレスとリアルタイムなデータ共有

これまでさまざまな方法で行われていた発注書作成、営業報告、フェアの集客管理といった業務。これらの情報をkintoneに集約し、全社的なデータ資産として活用するため、Toyokumo kintone Appを活用した業務改善に着手しました。

現在、kintoneの利用範囲は管理部の人事領域、DX推進部、製造チーム、営業セクションなど幅広い部署にわたっています。特にダイヤモンドセールスセクションやホールセールス部門では、販売情報の一元化に活用されており、データの管理が必要な人材がkintoneを使用しています。

導入にあたり重視したのは、PC操作に不慣れな社員でも迷わず使えること。会社の半数程度はPC操作やIT周りの操作に慣れていない社員であるため、そういった層にもリーチできるシステムが必要でした。Toyokumo kintone Appは直感的でどの製品も共通したUIなので、特別な研修やマニュアルなしでも現場が運用に慣れ、使えるようになったそうです。

手書きとFAXの送付状業務を刷新。作業時間を1/3に短縮

取引先への送付状は担当者によって作成方法が異なり、フォーマットが統一されていませんでした。受領確認も、FAXや郵送で行われており、返送までのタイムラグや管理の手間が大きな負担となっていました。

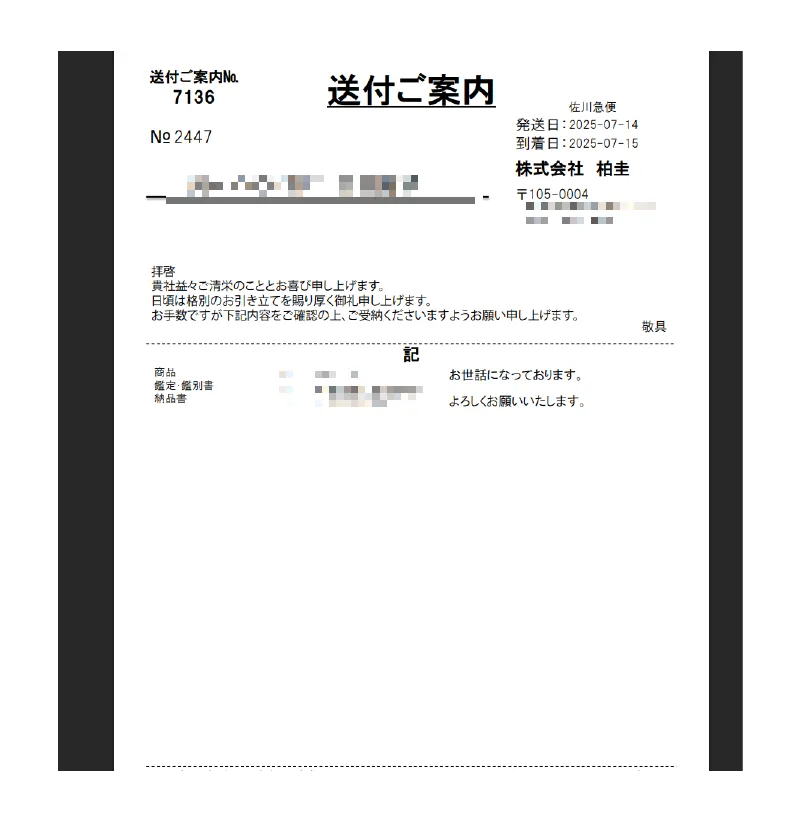

▲PrintCreatorで出力した送付状

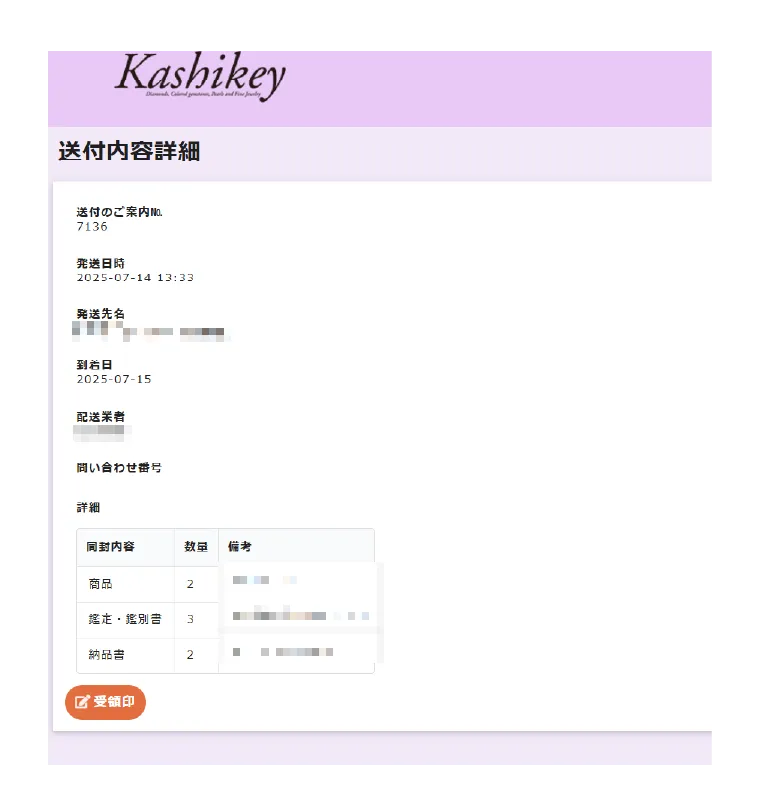

送付状の入力フォームをFormBridgeで作成し、誰が入力しても同じ形式のデータがkintoneに登録されるように改善。登録されたデータは、PrintCreatorで送付状としてワンクリック出力できるようになりました。そしてお客様には専用URLを送付し、kViewerで作成したマイページから直接、受領確認を入力してもらう仕組みを構築しました。

▲kViewerで作成したお客様が受領確認を行えるマイページ

これまでFAXや紙を郵送で送ってもらっていましたが、返送までのタイムラグが大きな課題でした。Web上で受領確認をしてもらえるようになったことで、この問題が大幅に改善されました。結果、送付状作成にかかる時間を約1/3にまで短縮。表記ゆれがなくなったことで検索性も大幅に向上しました。

スマホで完結する営業報告。リアルタイム実績共有で「定時報告作業」がゼロに

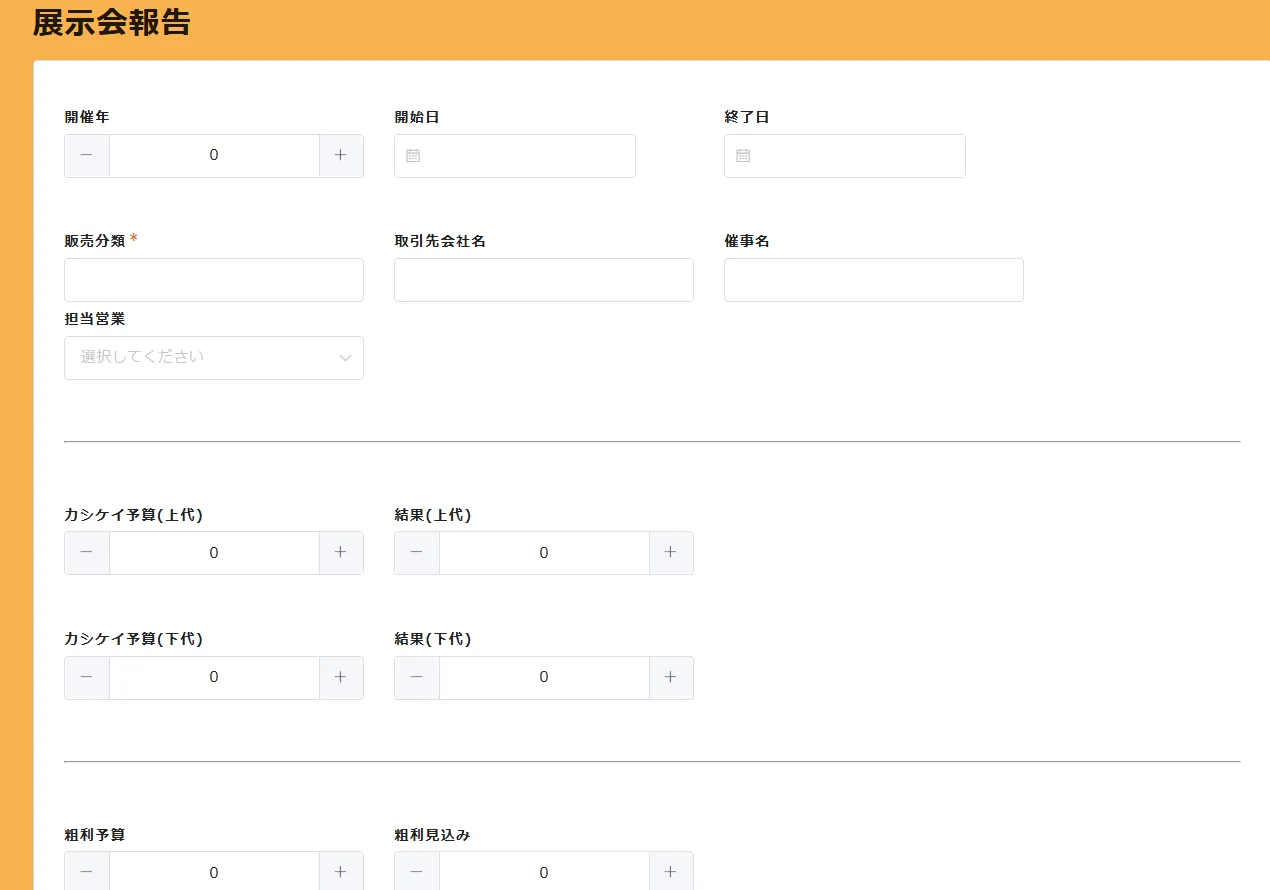

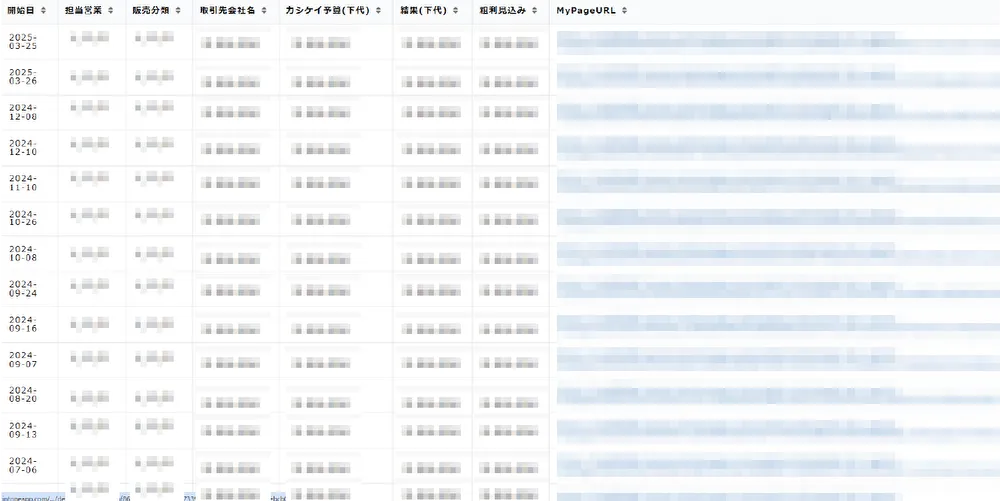

大きな展示会の実績は、定時報告という形式で行っていたため、現場の担当者が都度実績を集計する作業が発生していました。また、マネージャーはリアルタイムで数値を把握できず、定時報告を待つ必要がありました。

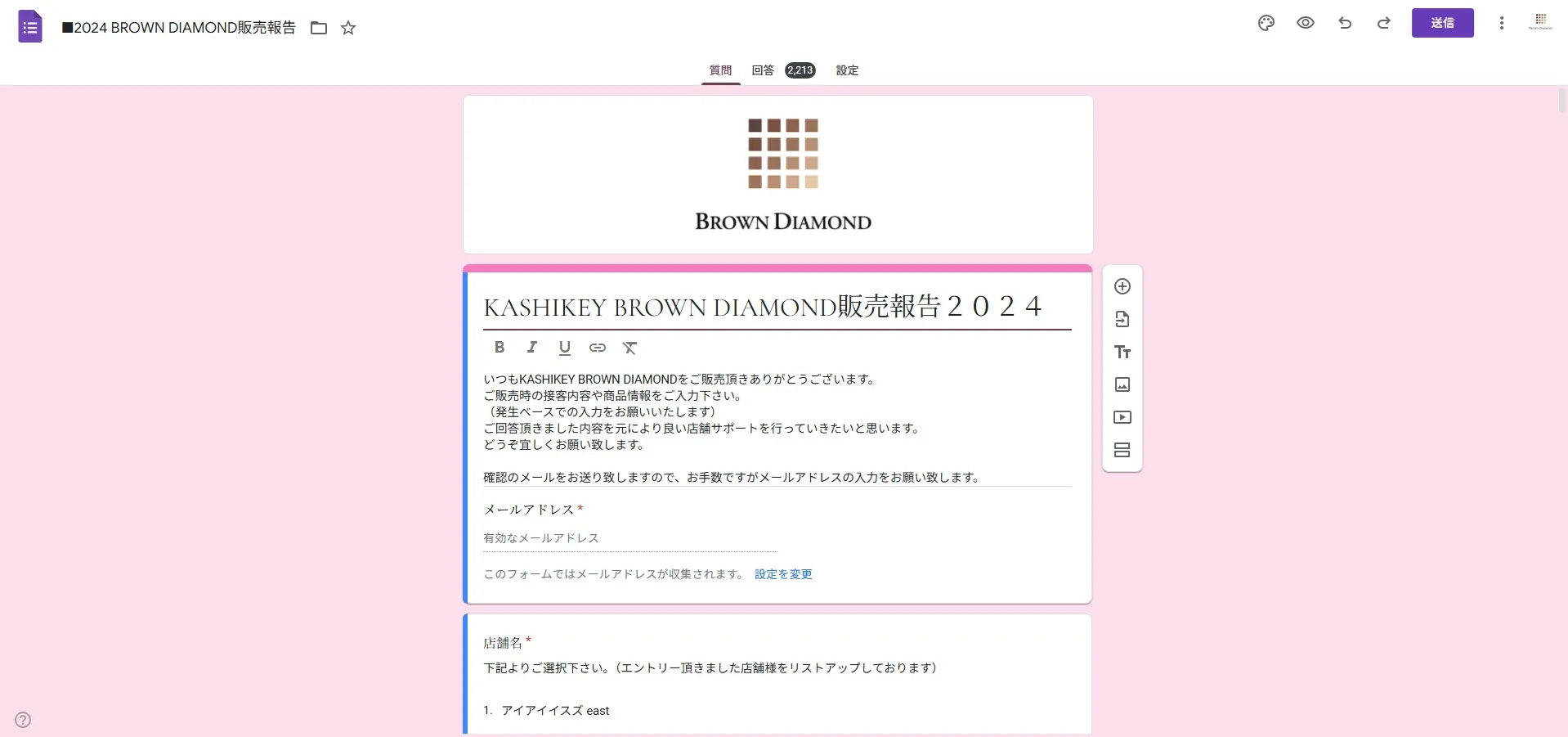

▲FormBridgeで作成した展示会の報告フォーム

担当者が出先からでもスマートフォンで入力できるよう、FormBridgeで報告用フォームを作成。入力された実績データは、kViewerで自動的に集計・可視化され、kintoneアカウントを持たないマネージャーでもリアルタイムで状況確認できる仕組みを構築しました。

その結果、担当者は入力するだけで報告作業が完了するようになり、集計作業は不要になりました。管理職はリアルタイムで状況を正確に把握でき、経営判断のスピードが向上しました。

▲報告フォームの情報を基に販売状況がリアルタイムで可視化される

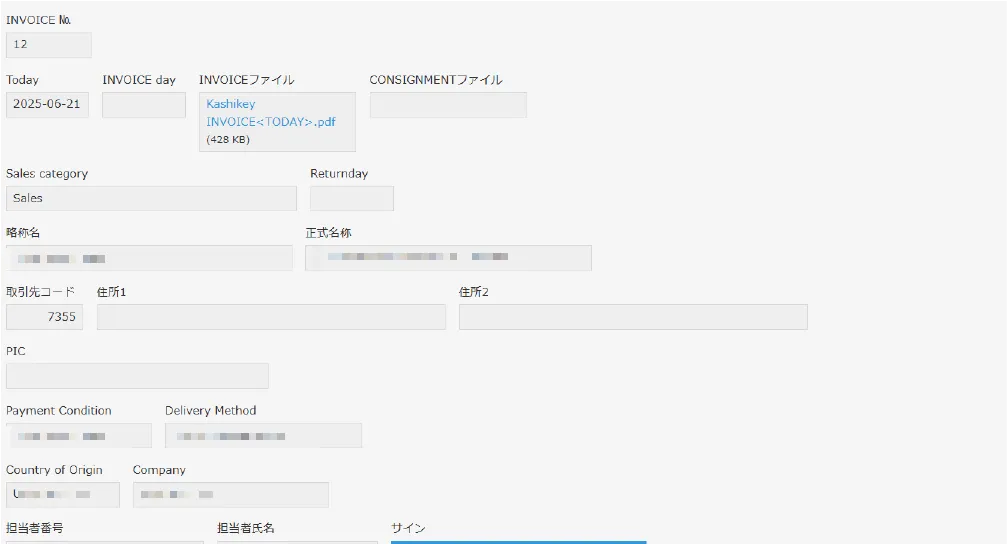

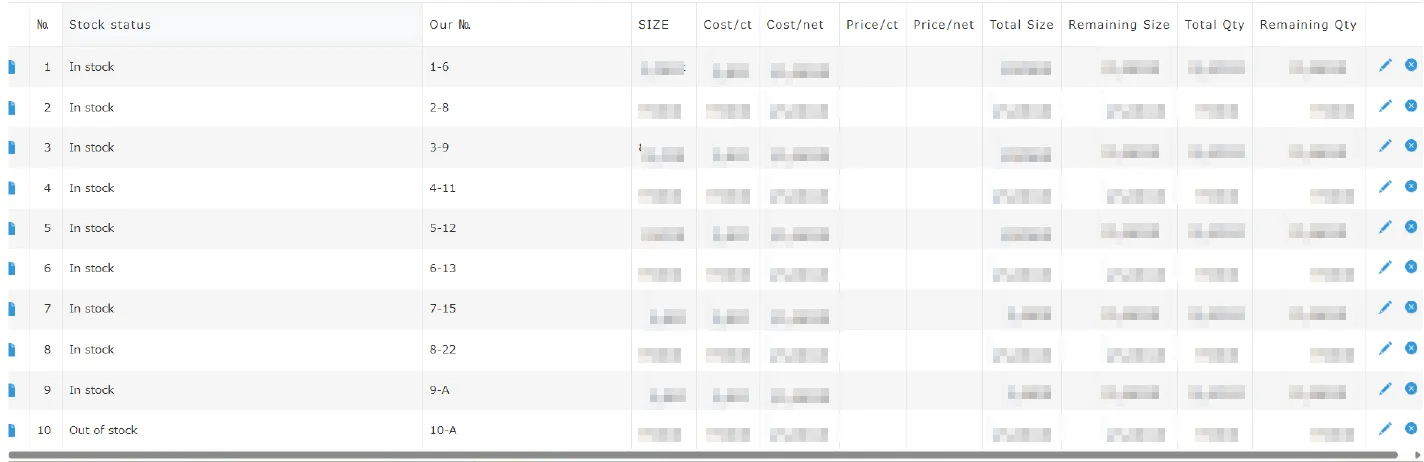

インボイス発行と在庫状況を連携。DataCollectで在庫管理を自動化

海外展示会では、販売実績と在庫数を正確かつリアルタイムに管理する必要がありました。手動管理では、販売機会の損失や過剰在庫のリスクがあったといいます。

▲海外展示会で利用しているインボイス発行アプリ

kintone上で海外展示会用のインボイス発行アプリを構築し、DataCollectで在庫リストと連携させています。インボイス発行後、DataCollectのボタンをクリックすることで、販売数量を取得し在庫数から自動で引き算を実行。残数を更新する仕組みを設定しました。

この仕組みにより、商品の販売実績や在庫数などの情報がリアルタイムで正確に把握できるようになりました。欠品による販売機会の損失を防ぎ、海外業務の効率化に向けた体制を整備できました。

▲インボイス発行アプリを入力すると、在庫が自動調整される

目指すはデータドリブンな営業組織へ。トヨクモは「現場主導の業務改善を実現する加速装置」

今後は、全社の営業日報をFormBridgeで統一し、kintoneにデータを蓄積していく仕組み作りを予定しているとのことです。担当者ごとの訪問回数や受注率、商談履歴などを「kViewer」でダッシュボード化し、管理職がリアルタイムで状況を把握できるようにすることで、勘や経験に頼らない、データに基づいたマネジメントの実現を目指しています。

「担当者ごとの訪問回数や受注率、商談履歴などをkViewerでダッシュボード化し、管理職がリアルタイムで状況を把握できるようにすることで、勘や経験に頼らない、データに基づいたマネジメントの実現を目指しています。今後AIが発達した時に、それらの情報をAIに入れて分析させることも考えると、kintoneでデータ型を揃えてからの方がしっかりしたものを持てると思いますので、その準備として営業報告をFormBridgeで統一化したいと考えております」(並木氏)

また展示会では、来場者アンケートや名刺情報をFormBridgeを活用することで、その場でデジタルデータとして取得。kintoneに取り込まれた情報を基に、即座にフォローアップリストを生成し、営業担当者が迅速にアプローチできる体制の構築を目指すそうです。これにより、商談化率の向上を狙うとのこと。

同社にとってToyokumo kintone Appは、誰でもすぐに使えて、現場主導で業務改善を実現できる仕組み化の加速装置。今後は、kintoneに蓄積された質の高いデータをAIで分析するなど、さらなるデータ活用を進め、企業の持続的な成長に向けた基盤を強化していきたいと考えているということです。

記事公開日:2025年8月6日

※事例記事の内容や所属は取材当時のものとなります

この事例で活用した機能はこちら

FormBridge|Myページ連携 | kintone内のデータをユーザー自身で上書きできます。例えば顧客管理アプリ内のA社の住所が変わった際に、管理者ではなくA社の方に情報更新してもらうことが可能になります。 |

DataCollect|手動で集計(1レコード単位) | レコード詳細画面上に表示される「DataCollectする」ボタンをクリックすることで、手動で集計を実行できます。 |