決め手はスピード感と柔軟性。業務時間を200時間/月削減し、新規事業のドライブに成功したトヨクモkintone連携サービス活用事例

ふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」や、地域通貨事業などを展開する株式会社トラストバンク。「自立した持続可能な地域をつくる」ことをビジョンに掲げ、テクノロジーを活用した地域活性化に取り組んでいます。

同社で自治体専用のチャットサービスやWebフォーム作成サービスの企画・運営を行なっているパブリテック事業部では、事業の急成長に伴い、Excelを中心とした煩雑なオペレーションによって担当者の負荷が増大していました。そこで、kintoneをパブリテック事業部の基幹システムとして採用。情報の一元管理を実現し、業務効率化を図りました。

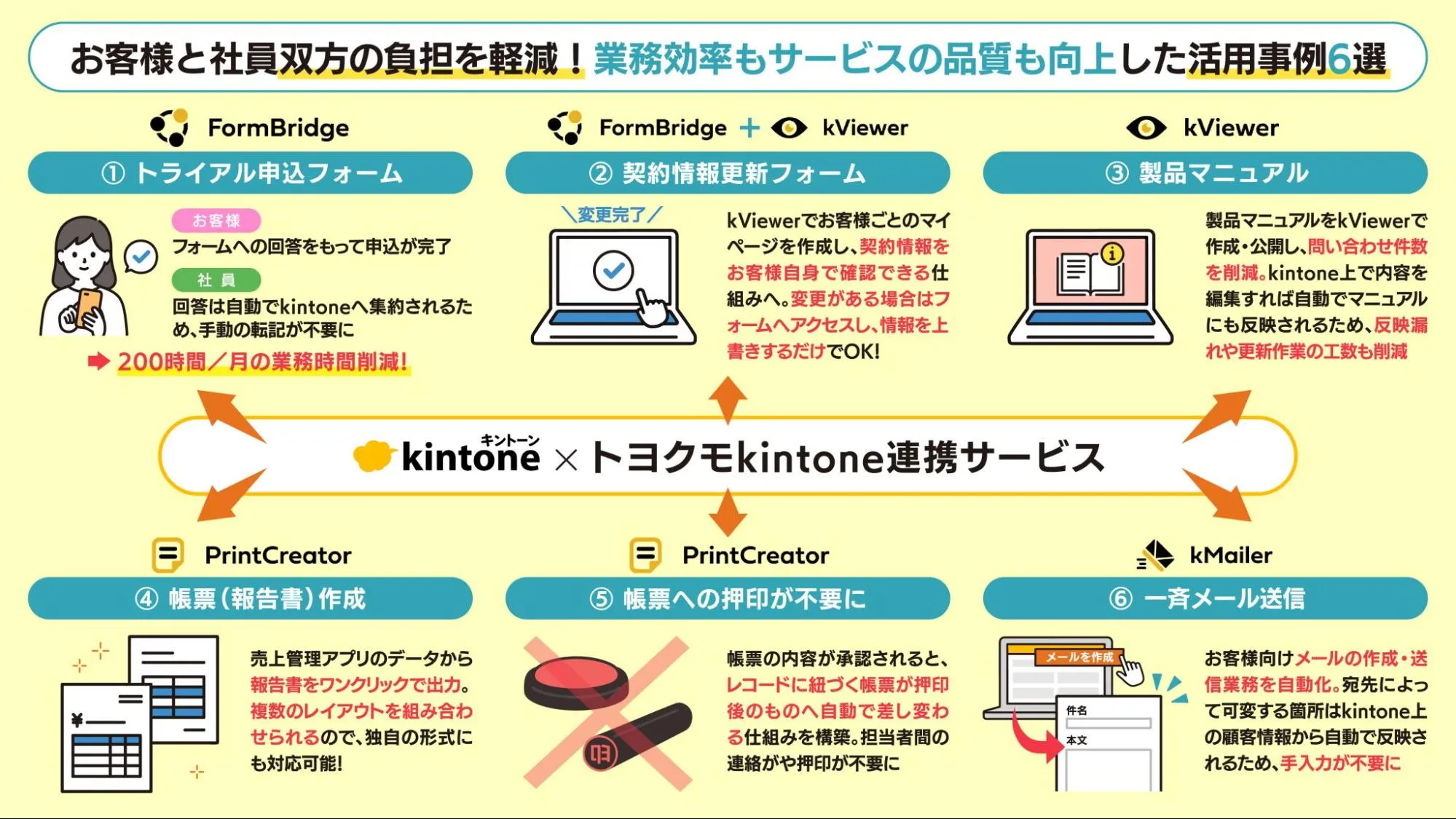

さらに、複数のトヨクモkintone連携サービス(FormBridge、kViewer、PrintCreator、kMailer)も併せて導入することで、業務プロセスの自動化、情報共有の促進、顧客満足度の向上に成功しています。

本記事では、株式会社トラストバンク パブリテック事業部 武田可帆里様へのインタビューを通して、kintoneと各種連携サービスの具体的な活用事例と、それによってもたらされた効果について詳しくお伺いしました。

事業の成長スピードに耐えうる基盤を作るため、基幹システムにkintoneを採用

同社のパブリテック事業部では、新規サービスの顧客情報や各製品の契約状況をExcelで管理していました。しかし、事業の急成長に伴い、従来の運用方法に限界を感じ始めていたそうです。

「Excel上で他のデータを連携させたり、自動計算をしたりするためにはVBAや関数が必要です。この設定には手間がかかりますし、処理も重くなりやすいため、スピードと柔軟性が求められる新規事業のオペレーションには不向きでした。

また、当時はお客様とメールでやり取りした内容をExcelに手入力していたため、問合せ数と比例して担当者の業務負荷も増加し、転記ミスや情報伝達のタイムラグが発生してしまっていました」(武田氏)

さらに、当時のパブリテック事業部は少人数体制で、オペレーションもまだ確立されていない状況。日々メンバーが非効率な業務フローに手間取っている様子を見て「このままじゃダメだと感じた」と、武田氏は当時を振り返ります。

「前職で使ったことがあるツールもいくつか頭を過りましたが、初期設定やその後の改善、使いこなせるまでに時間がかかりそうだという懸念がありました。当時は新規事業がスタートしたばかりで人員も限られていたので、何よりも早く簡単にシステムを構築できることが条件でした」(武田氏)

そこで導入を決めたのは、既に社内で活用されていたkintoneとFormBridgeです。メールでのやり取りをWebフォームに置き換えることで、kintoneに情報が自動的に集約され、シームレスな情報共有と、担当者の業務負荷軽減が期待されたと言います。

「kintoneは拡張性が高く、JavaScriptによるカスタマイズやAPI連携が可能です。さらに、トヨクモ製品をはじめとする豊富なプラグインも利用できるため、事業のスピードに耐えうる基盤を備えながら、オペレーションの変更にも柔軟に対応できると判断。FormBridgeの導入と合わせて、kintoneをパブリテック事業部の基幹システムとして採用しました」(武田氏)

その後、メンバー向けの説明会やハンズオン形式のレクチャー会の実施を経て、kintoneとFormBridgeは事業部内へスムーズに浸透し、わずか3日ほどで業務フローに定着しました。

武田氏は「kintoneのように自由度が高いツールは『ゼロから全員で仕組みを作り上げよう』とするとハードルが高くなる傾向にある」としたうえで、kintoneの知識を持つメンバーが中心となって活用を促進したことが現場での受け入れに繋がったのではないか、と当時を振り返ります。

定型業務を自動化し、コア業務に注力できる環境作りに成功!トヨクモkintone連携サービスの活用事例

kintoneとFormBridgeの導入により、情報の集約と管理における課題が解消された同社のパブリテック事業部。しかし依然として、定型業務を手作業で行う非効率な状況に悩まされていたと言います。

「kintoneに蓄積されたデータを使って、メールを送ったり、帳票を作ったり、受け付けたデータを別のシステムと連携したりといったことは、kintoneの標準機能だけでは実現できませんでした。そのため、当時手動で行っていたオペレーションを自動化するためには、自分達で何らかのシステムを構築するか、ツールを導入する必要があったのです」(武田氏)

そして、アプリを作る人、使う人の双方にとって扱いやすい点に魅力を感じ、kViewer、PrintCreator、kMailerの導入を決定。現在は、FormBridgeと合わせて計4つのトヨクモkintone連携サービスを活用し、効率的な業務フローを構築しています。

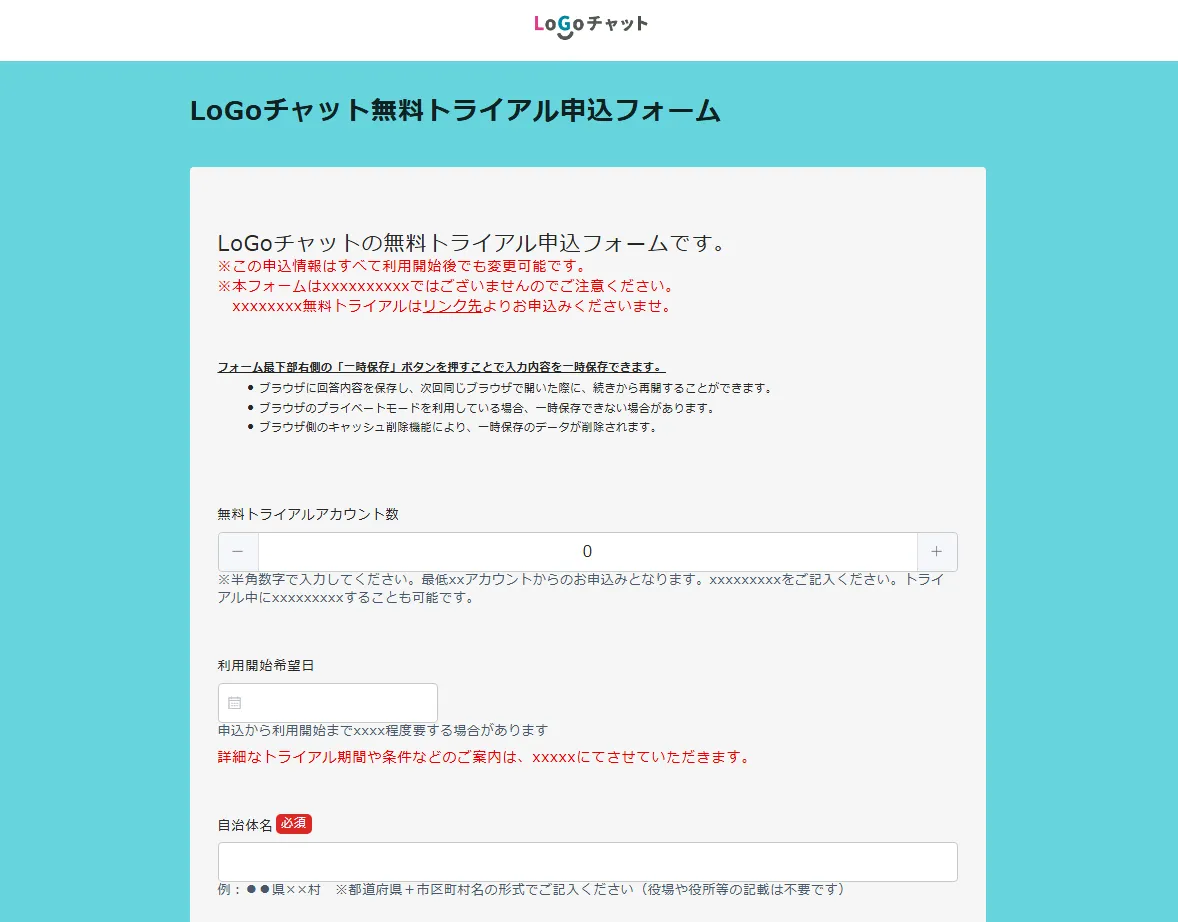

【活用事例①】無料トライアル申込フォーム(FormBridge)

FormBridgeの導入前は、サービスの無料トライアルの申込を電話やメールで受け付けていました。そのため、受け取った顧客情報を1つ1つExcelへ転記する必要があり、多くの手間と時間がかかっていました。

そこで、サービスの無料トライアル申込フォームをFormBridgeで作成し、Web上で受け付ける方法へ変更。フォームから送信された顧客情報はkintoneに自動で集約されるため、これまで必須だった転記作業が不要になり、誤字脱字や反映漏れのリスクも無くなりました。

▲FormBridgeで作成した無料トライアル申込フォーム

「コロナ禍でサービスの需要が急拡大した時に、従来のオペレーションに限界を感じ、FormBridgeの導入を決めました。これにより、1日2時間ほどかかっていた電話やメールでのコミュニケーションや転記作業が不要になり、5名の担当者で月換算すると、200時間も業務時間を削減することができました」(武田氏)

※当該フォームはレイアウト等をカスタマイズしています。カスタマイズはサポート対象外です。

【活用事例②】契約情報更新フォーム(FormBridge+kViewer)

顧客の契約情報に変更が生じた際の手続きにも、トヨクモkintone連携サービスを活用しています。

顧客ごとにkViewerでMyページビューを作成し、そのMyページからFormBridgeで作成した情報更新フォームにアクセスできる仕組みを構築しました。これにより、顧客は自身に関する情報をいつでも確認できるようになり、情報に変更が生じた際も、フォームの該当する項目を上書きするだけで手続きが済むようになりました。

さらに、顧客により契約情報が更新された場合は、slackにその旨の通知が飛ぶように設定。これをトリガーとして、社内手続きを進めているそうです。

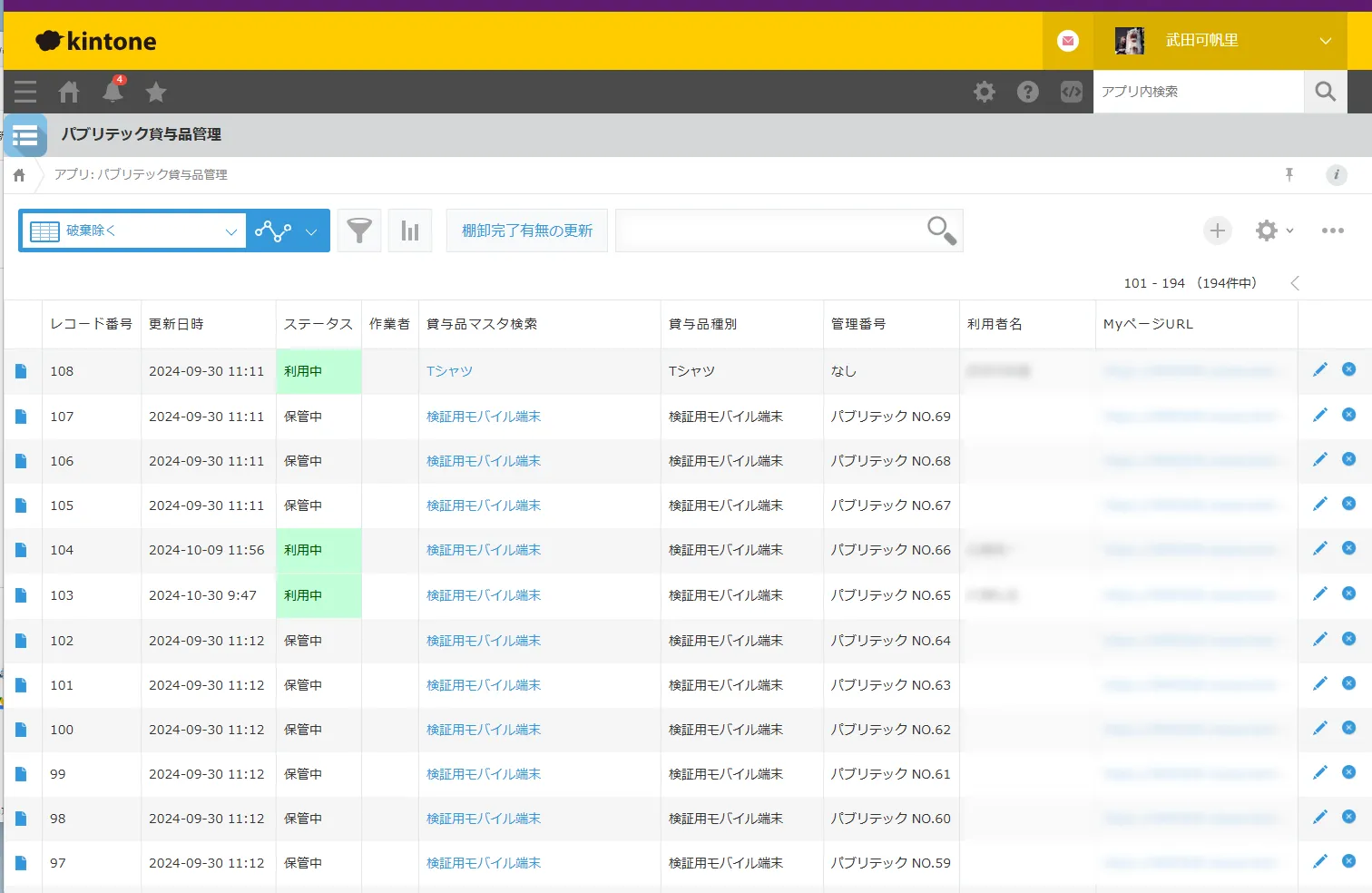

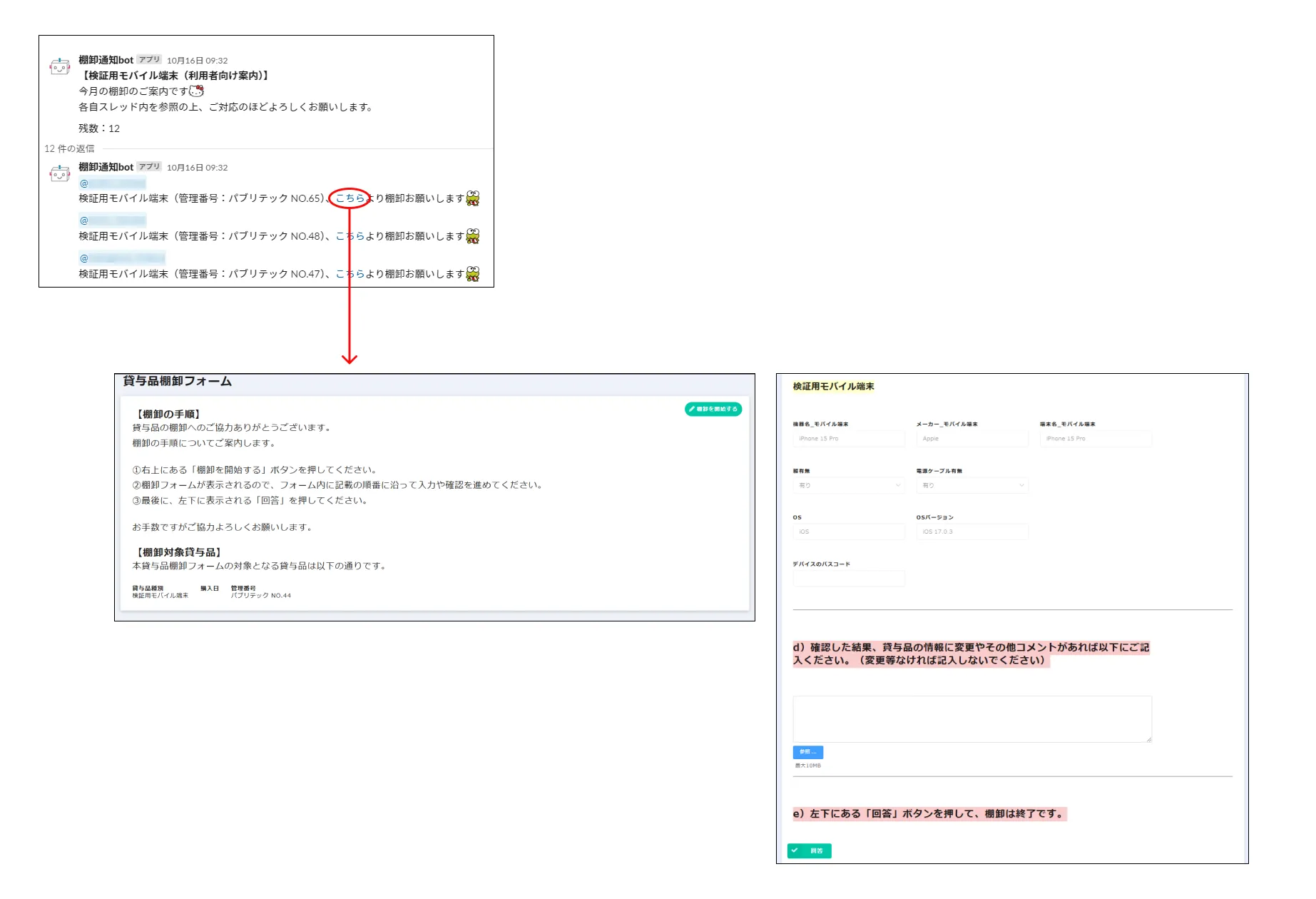

▲社内の貸与物管理も同じ仕組みで運用しています。kintoneで貸与物、kViewerのMyページURL、各ステータスの管理を行っている

▲棚卸日になると、自動でSlackで棚卸し依頼の通知が配信される。通知内のkViewerのMyページにある「貸与品棚卸しフォーム」から棚卸結果を入力して送信することで棚卸が完了するため、管理側の稼働が発生しない

この一連の仕組みにより、顧客からの問い合わせに対応したり、情報を手作業で変更したりする必要がなくなり、業務工数を削減することができました。また、営業時間や問い合わせる手間を気にせず契約情報を確認、変更できるようになり、顧客の利便性も向上しました。

※当該フォームはレイアウト等をカスタマイズしています。カスタマイズはサポート対象外です。

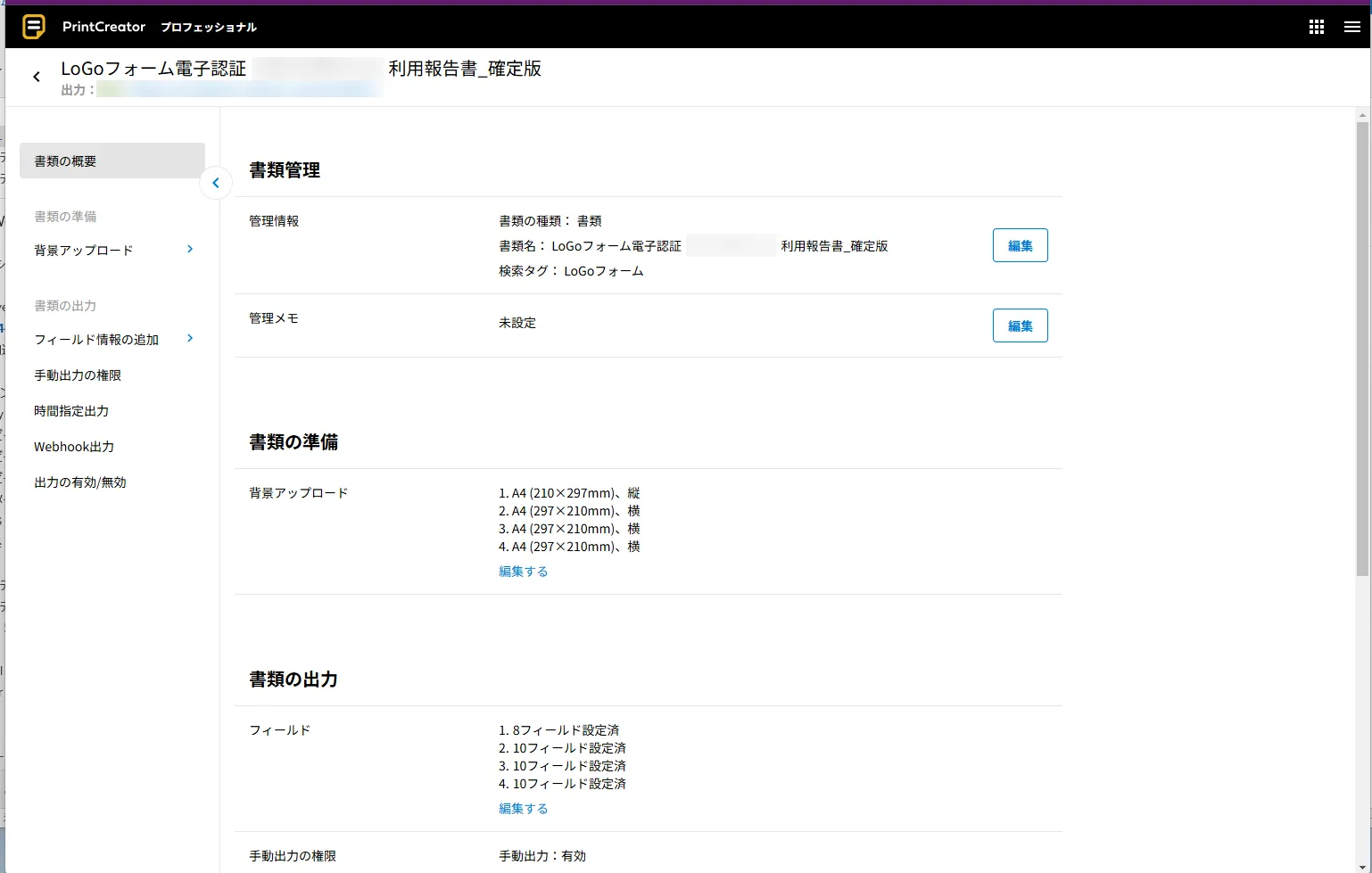

【活用事例③】書類作成・書類への押印(PrintCreator)

従来はExcelを使用して見積書を作成していましたが、kintoneとExcelを往復しながら、顧客情報をコピー&ペーストする手間がかかっていたそうです。

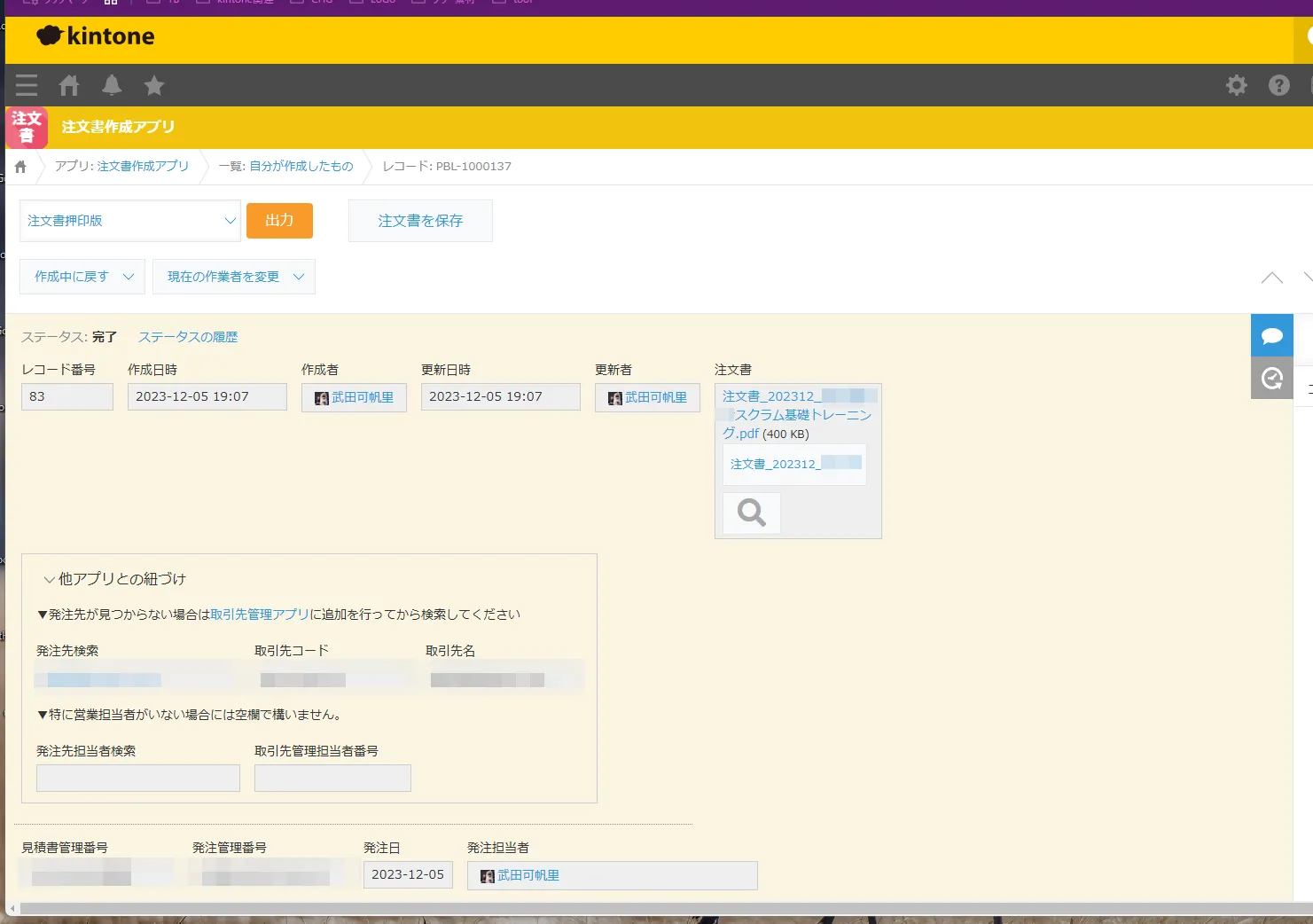

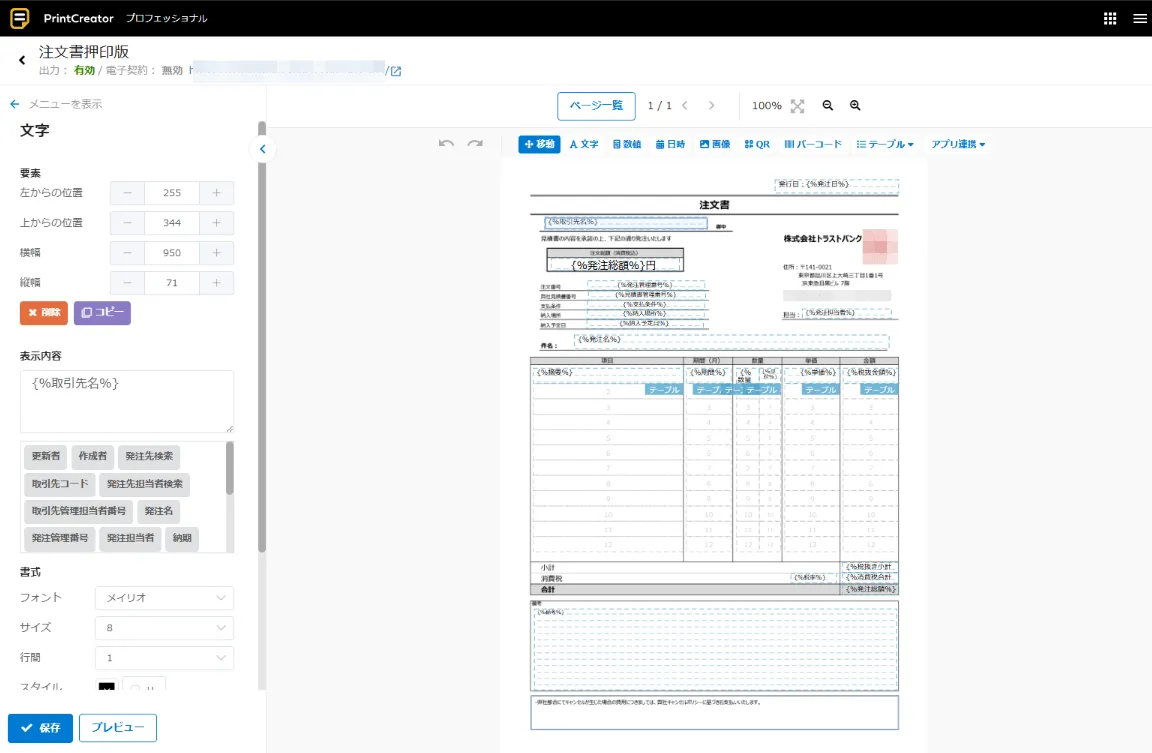

この非効率な状況を解消するため、kintone上で注文書を出力できるPrintCreatorを導入。注文書作成アプリで生成したレコードから、ワンクリックで注文書を出力できるようになりました。

▲注文書作成アプリでレコードを作成し、レコード詳細画面で「注文書を保存」ボタンを押下するとPrintCreatorで注文書が出力される

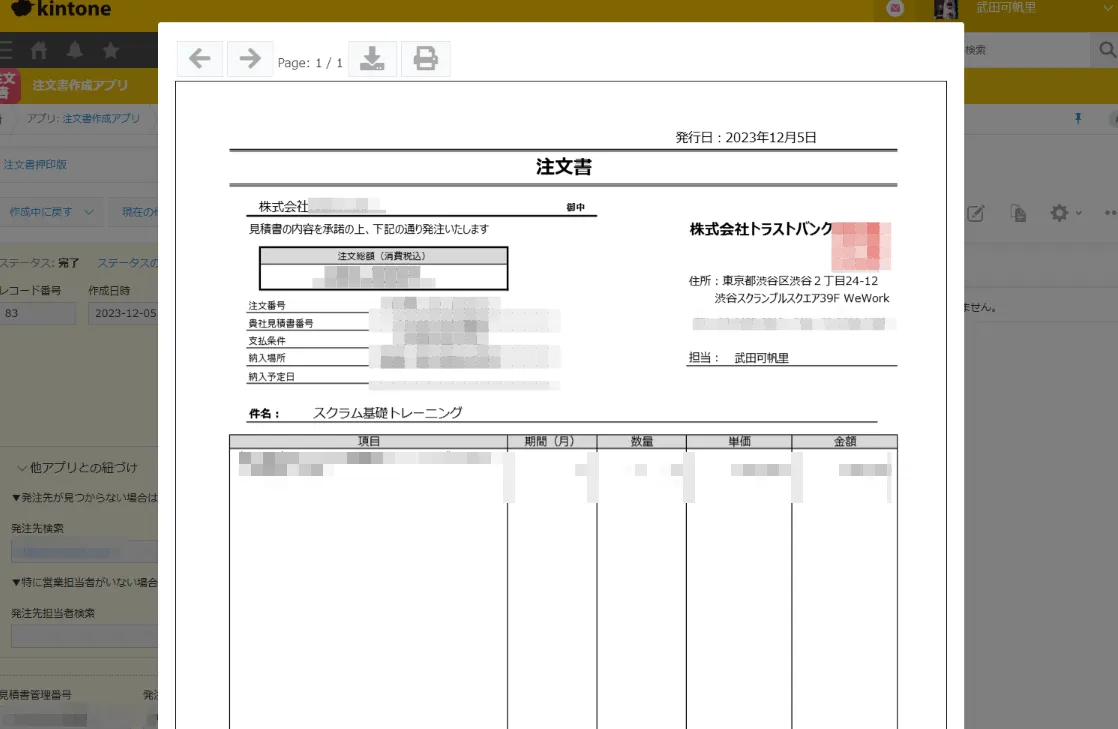

同様の仕組みで構築している帳票のうち、見積書発行運用においては「見積書の発行」というアクションが行われると、ワークフロー機能によって事業部長に確認依頼が送信され、事業部長が承認すると、レコードに紐づく見積書が押印前のものから押印後のものに差し替わる仕組み(※)を構築しました。また、kMailerと連携することで、押印後の見積書のメール送付作業も自動化しています。

「申請中、提出待ちなど、自分達のオペレーションに合わせてステータスを設定しています。これまでは帳票を作成する度にメールやチャットで関係者や上長へ確認依頼をしていましたが、現在はkintone上でオペレーションや承認のフローが完結できるようになりました」(武田氏)

※当該機能は別途カスタマイズが必要です。カスタマイズはサポート対象外です。

▲ワークフロー完了すると、PrintCreatorで作成した押印済みの注文書が出力される

今後はPrintCreatorのリアルタイム出力(Webhook出力)機能(※)を活用し、業務のさらなる自動化を目指す予定です。

※「レコードの追加・編集・削除」「ステータスの更新」をきっかけとして、書類を自動で出力し、添付ファイルフィールドに保存できる機能です。プロフェッショナルコースで利用可能です。

詳しい設定方法は「Webhook出力を設定する」をご確認ください。

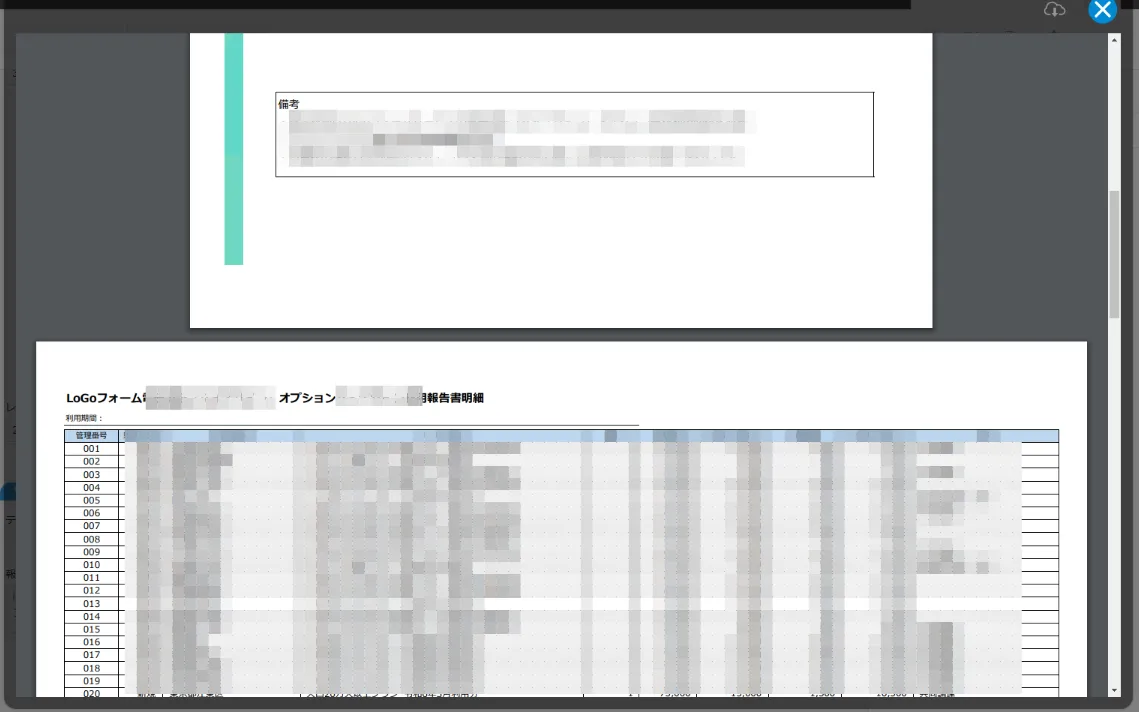

【活用事例④】取引先向け報告書作成(PrintCreator)

同社では、サービスの取引先向けにサービス提供状況等を記載した報告書を送付しており、その出力にPrintCreatorを活用しています。

報告書は、縦組みの表紙と横組みの明細を組み合わせたフォーマットのため、ExcelやWordで作成しようとすると、どちらか一方のレイアウトが崩れたり、細かなサイズ調整が必要だったりと、なかなかスムーズに出力できません。

しかし、PrintCreatorは複数のレイアウトを結合させた場合も、kintoneアプリから一括で出力できるため、ワンクリックで報告書が完成します。もちろん、各項目の転記ミスや記載漏れの心配もなく、担当者の作業時間、心的負担は大幅に軽減。武田氏は「これだけ項目が多い報告書を手作業で作成することを考えると、ゾッとしてしまいます」と話します。

▲PrintCreatorの書類管理画面。縦組みと横組みの書類を結合させ、1つの報告書のフォーマットとして登録している

▲PrintCreatorで出力した報告書

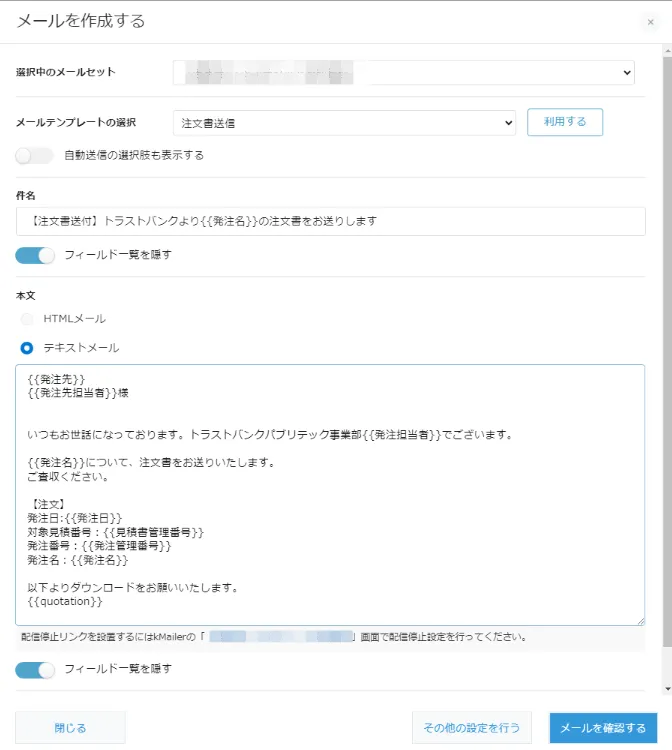

【活用事例⑤】顧客向け一斉メール送信(kMailer)

これまで、サービスのメンテナンスや新機能のリリースに関する案内メールは、1件ずつ手入力で作成していました。kintone上の顧客情報をコピー&ペーストしながら件名や本文冒頭の宛名を入力していたため、手間がかかるだけでなく、送信先や顧客の名前を誤ってしまうリスクを抱えていたと言います。

そこでkMailerを導入したところ、大幅な工数削減と正確性の向上に成功しました。用途ごとにテンプレートを登録できるだけでなく、件名や本文の可変する箇所はkintone上の顧客情報に基づいて自動で反映されるため、手入力をせずにメールを作成できるようになったのです。

現在は、一斉送信をする場合はもちろん、見積書の送付など、個別にメールを送信する場合にも活用されています。

▲kMailerのメール作成画面。宛先によって可変する箇所は{{ }}で表示され、kintone上の顧客情報に紐づいた値が自動で反映される

また、2024年2月に施行されたGmailの「メール送信者のガイドライン」で求められている「迷惑メール率の低減」や「メールの信頼性担保」を実現するため、同社では用途ごとに3つの環境でkMailerを契約しています。

異なる種類のメールを別々のアドレスから送信することで、各メールの評判(レピュテーション)を個別に管理でき、特定のメールが迷惑メールと判断された場合でも、他の重要なメールへの影響を最小限に抑えることができると考えられているためです。

【活用事例⑥】製品マニュアル(kViewer)

同社の製品マニュアルは、kintoneで一元管理し、kViewerのリストビューによって顧客へ公開されています。

▲kViewerで作成した製品マニュアル

「製品マニュアルは、管理者向けと一般ユーザー向けの2種類を用意しており、それぞれのURLをお客様にご案内しています。製品に関する情報が1つのページにまとまっているので、問い合わせをしなくても疑問点が解消されるようになり、お客様の利便性を向上することができました」(武田氏)

さらに、kintoneとkViewerを活用した製品マニュアルの運用は、メンテナンスの効率化においても効果を発揮しています。kintone上で製品マニュアルの内容を更新すれば、公開しているkViewerのページに自動で反映されるため、情報の反映漏れのリスクが無くなり、更新作業の工数が削減されたのです。

「一度ページを作りさえすれば、内容の追加や変更はkintone上で完結できるようになりました。何よりも、メンテナンスが楽になったことが嬉しいです」(武田氏)

また、販売パートナー向けに発注情報を公開する際にもkViewerが活用されています。

▲kintoneライセンスを持たない販売パートナー企業の担当者も、対象レコードのみに限定してkViewerによってリアルタイムで受注情報を確認できる

自社サービスとの連携も視野に入れ、さらなる業務改善を進めていきたい

武田氏は、自社サービスとkintone、さらにトヨクモkintone連携サービスを活用し、業務のさらなる改善を目指していると語ります。

「これまではkintone内でのツール連携が中心でしたが、例えば自社サービスとkintone、または自社サービスとトヨクモ製品のAPIを連携させることも検討しています。これにより、自社サービスと基幹システムであるkintoneがシームレスにつながり、業務の自動化をさらに促進できるのではないでしょうか」(武田氏)

また、パブリテック事業部のメンバーに向けて「どんどんカスタマイズや改善を進めてほしい」とした上で、「日頃からそのための体制づくりを意識していますが、全員がもっと関心を持ち、自分たちでオペレーションを改善できるような環境を整えたい」と続けます。

武田氏は、これからもkintoneやトヨクモkintone連携サービスを活用しながら、メンバー1人1人が主体的に業務改善に取り組める仕組みづくりを目指していきたいとのことです。

記事公開日:2025年1月8日

※事例記事の内容や所属は取材当時のものとなります